7月27日 土曜日

千里川の水質調査

世界環境デー(6月5日)に最も近い日曜日に全国一斉に行われている水質調査ですが、おやじの会は千里川調査部隊として今年も参加しましたよ!

おやじの会としては今年で7回目の参加です。平成23年度に今はOBの箱谷さんが提案し、当初は子ども教室として実施していました。

が、限られた時間の中での厳密な測定ということになるとちょっと子どもたちには難しいということで、平成26年度からは調査そのものはおやじが実施し、子どもたちは「千里川で遊ぼう!」と称して水生生物の採取や水質調査の報告を聞くようにしていました。

▽ 一斉調査の背景説明についてはこちら(国土交通省HP)

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/research/

▽ 実施団体のHP

http://www.japan-mizumap.org/

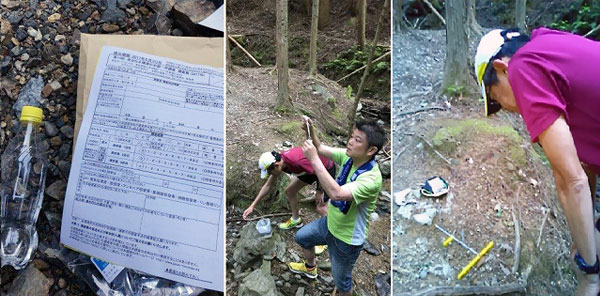

前置きが長くなりましたが、まずは源流域の調査ポイント(地図の赤丸二か所)!

大阪とは思えない、自然にあふれたところです♪

源流調査部隊は、箱さん、浅見さん、宇山のOB3人でした。

浅見・宇山の2人は調査ポイントまでランです。

宇山は前日の酒が少し残っていて途中で歩き出したとか(≧▽≦)

もうひとり現役あっちゃんも参加のはずが、錦織がストレート勝ちしなかったから・・・とか言って不参加でした(≧▽≦)

気温・水温・採取した水の温度、そして肝心のCODを調査して、報告書を作成して事務局に提出します。

飲んだ次の日でもちゃんとやることはやります(≧▽≦)

せっかくなので調査後はトレイルランニング♪

こんな快晴だったので、下流域部隊の調査は暑かった?

源流域調査部隊担当:OBうやま

改めまして、今回の調査ポイントをおさらい。

千里川は、箕面山中の源流から、豊中市内を南下、猪名川と合流するまでとされています。

今回は、先に宇山調査員が報告した源流域のポイントA(箕面ハイキングマップ G8地点)から、猪名川合流地点Hまで、12.0kmの間で合計8か所で測定を行いました。

測定点は、7年前の調査初年度から変えておらず、毎年定点調査を継続しています。

街中では川岸で採水できる場所は限られるため、地図上D,E,G,Hの4地点では橋の上から採水ビンを紐で吊り下げ採水をしました。

今年の千里川は、例年より水が少なかったようです。

源流域(Bポイント)では、ここで川の水が無くなってました。 恐らく、地中にしみ込んだのでしょう。

箕面イオン横の河川公園(Cポイント)でも、水の流れはとても緩やかで水量も少な目でした。

最も下流域(Hポイント)でも、水少なく、今年はカメの大群も居なかったようです。 向こうに見えてるのが猪名川です。 千里川は、ここで終わりになります。

測定ポイントで採取した川の水は、その場でCOD(化学的酸素要求量)を計りました。 これは、水に含まれる有機物の量の指標で、数字が大きいほど水質が悪いと判定されます。

でも、注意も必要。 有機物が多く水質が悪化した水ほどCODは高くなりますが、還元性の無機物によってもCODは高くなるため一概に水質が悪いとは言い切れません。(ちょっと難しかったかなぁ?)

各ポイントで採取した水は、PETボトルで小学校に持ち帰り、pH(酸性かアルカリ性か)と、電気伝導度(どれくらい電気が流れやすいか。汚れた水の方が電気が通り易い傾向があります)も測定しました。

今回測定したデータは、国の一斉調査に使われるので、測定するおやじも真剣です。

今年の測定結果はこんな風に表にまとめて、調査事務局に報告しました。 これで今回の調査は完了です!

今年で7年目の調査でした。 “継続は力なり”、の想いで来年以降も続けていきたいと思います。

おやじの会のメンバーはお酒飲んでも、やる時はやりますよ!